La Ciudad de México, majestuosa y contradictoria, se alza sobre lo que alguna vez fue un vasto mundo de agua. Sus cimientos descansan sobre la memoria de lagos salobres y canales que resistieron el paso del tiempo, como si las aguas, aunque domadas, nunca hubieran aceptado su derrota.

En el principio, antes de los conquistadores, antes de las catedrales y los palacios, existía un valle rodeado de montañas donde el agua no tenía salida. Los antiguos mexicas lo sabían bien. Construyeron su gran Tenochtitlán sobre islas, entre lagos de nombres que hoy suenan a leyenda: Texcoco, Xochimilco, Zumpango. Con diques y chinampas, jugaron un juego delicado con la naturaleza, conteniendo las aguas saladas y aprovechando las dulces. Pero cuando llegaron los españoles, decidieron imponer su visión sobre la tierra.

No se preguntaron si era sabio edificar una ciudad europea sobre un lago. Quizá les cegó el poder, quizá la idea de borrar el pasado para levantar algo nuevo. Con escombros rellenaron canales; con árboles talados mal cimentaron sus edificios. La tierra, resentida, comenzó a hundirse. El agua, confinada por diques imperfectos, buscaba su camino. Y cuando llovía, la ciudad se inundaba, una y otra vez, como un recordatorio de su error.

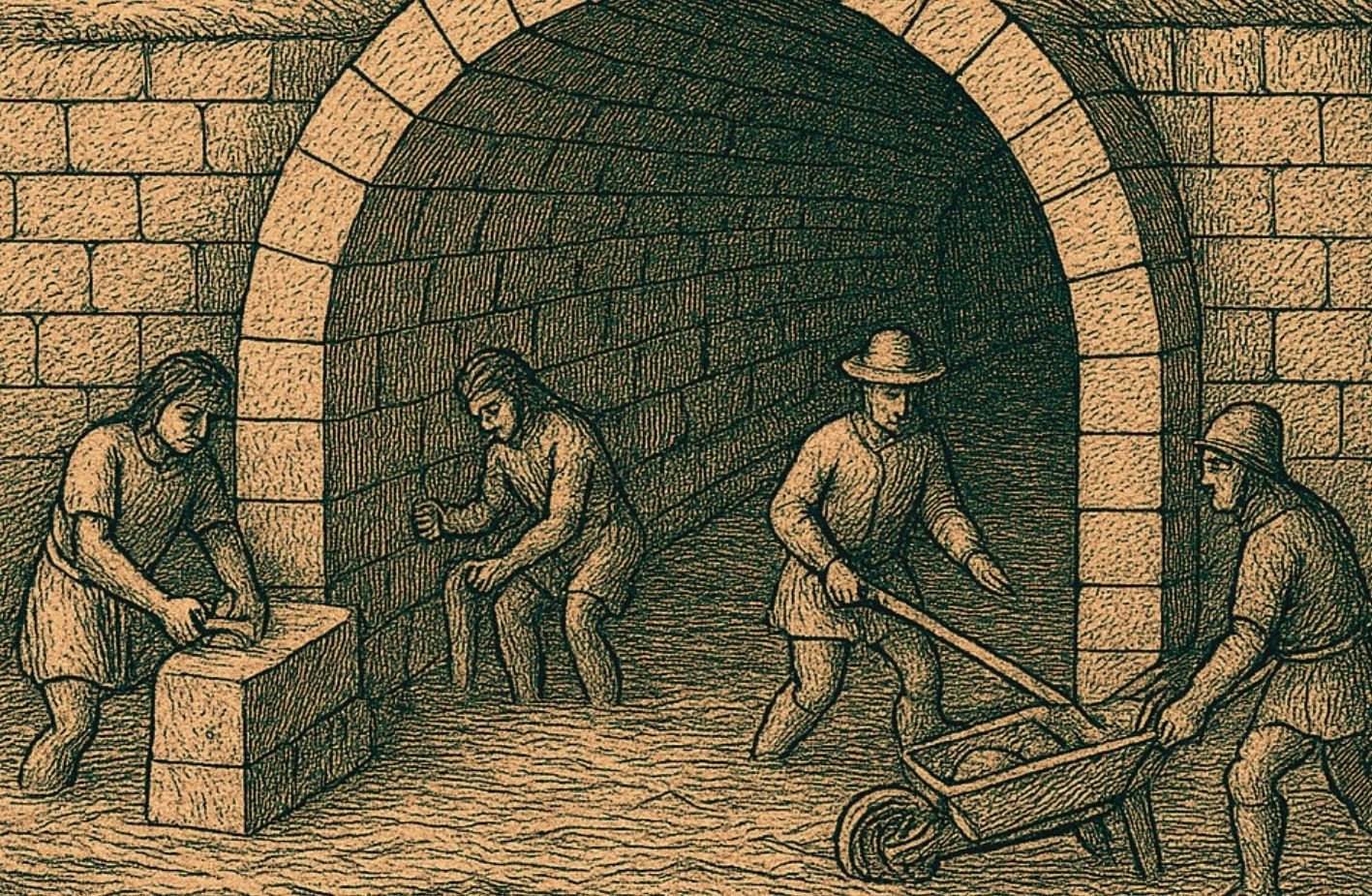

Los españoles sabían que el agua era su enemiga. Así que, en 1607, iniciaron la obra más ambiciosa del virreinato: el “gran desagüe”. Un túnel de siete kilómetros que llevaría el agua del lago más alto, Zumpango, hacia el río Tula. Fue una hazaña de ingeniería, pero también un parche. Porque el sistema de lagos era complejo, y el desagüe solo aliviaba una parte del problema.

Además, la política entorpecía todo. Mantener la obra costaba mucho, y pronto los críticos convencieron al virrey de que era inútil. En 1623, dejaron de repararla. Y entonces, como si el lago hubiera estado esperando su momento, las inundaciones volvieron. Peores que nunca.

El 21 de septiembre de 1629, una tromba cayó sobre la ciudad sin piedad. Treinta y seis horas de lluvia torrencial bastaron para que las calles desaparecieran bajo dos metros de agua. La plaza mayor se convirtió en una isla solitaria, llamada irónicamente isla de los perros, porque solo allí, entre ladridos y desesperación, podían refugiarse los sobrevivientes.

Las casas de adobe se desmoronaron como castillos de arena. Los cadáveres flotaban entre los escombros. La gente se movía en canoas, entrando por las ventanas de lo que quedaba en pie. Los sacerdotes decían misa en las azoteas, como si Dios pudiera escucharlos mejor desde allí.

Y lo peor: el agua no se iba. Meses pasaron, luego años. La ciudad se transformó en un pantano fétido, donde las enfermedades mataban más que el hambre. Treinta mil personas murieron. Los ricos huyeron. Los pobres, sin nada, se aferraban a lo que quedaba.

El virrey, desesperado, recibió órdenes desde España: abandonar la ciudad, reconstruirla en otro lugar. Pero los hombres del cabildo se negaron. Demasiado dinero invertido, demasiados edificios importantes. No podemos huir, dijeron. Y así, la ciudad persistió, entre el lodo y la terquedad.

Pasaron cinco años antes de que una sequía devolviera la tierra firme. Pero el lago nunca se olvidó. Aún hoy, en una esquina silenciosa de Madero y Motolinía, una placa marca el nivel que alcanzó el agua en 1629. Un recordatorio de que esta ciudad fue, y tal vez siga siendo, un territorio en disputa entre el hombre y la naturaleza.

Porque el agua tiene memoria, y bajo el asfalto, bajo los rascacielos, el antiguo lago de Texcoco aún espera.

Basado en investigaciones de: Bernardo García Martínez. Doctor en historia; profesor de El Colegio de México. Autor de obras sobre pueblos de indios, sociedad rural, historia ambiental y geografía histórica. Miembro del Consejo Científico-Editorial de esta revista.

García Martínez, Bernardo, “La gran inundación de 1629”, Arqueología Mexicana núm. 68, pp. 50-57.