Imagina una ciudad que nació entre juncos y espejos de agua, donde las canoas surcaban calles líquidas y las torres de los templos se reflejaban en los lagos. Así era Tenochtitlán, la gran capital mexica, levantada en 1325 sobre un puñado de islotes en el lago de Texcoco. No era solo piedra y barro: era un prodigio de ingenio, donde el agua dictaba el ritmo de la vida y los dioses miraban desde lo alto de las pirámides.

La cuenca del Anáhuac, enmarcada por volcanes, era un laberinto de lagos que los mexicas supieron domar. En las aguas dulces de Xochimilco se pescaban ajolotes, esos curiosos animales que parecían sonreír, mientras que en Texcoco, de aguas salobres, las redes se llenaban de patos y charales. Hasta las algas tenían su lugar: el tecuitlatl, un alimento que brillaba bajo el sol como polvo de estrellas.

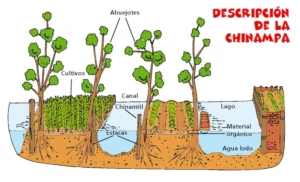

Pero el verdadero milagro eran las chinampas. Estas “islas que caminan sobre el agua”, hechas de lodo y raíces, convertían el lago en un jardín eterno. Allí el maíz crecía verde y espeso, el frijol trepaba por sus cañas, y la ciudad, insaciable, extendía sus manos hacia Xochimilco para alimentar a miles.

Vivir en una ciudad acuática no era fácil. Las aguas saladas amenazaban con envenenar los cultivos, las lluvias torrenciales inundaban las calles, y la sed acechaba. Pero los mexicas respondieron con obras que dejaron boquiabiertos hasta a los españoles. El gran dique de Nezahualcóyotl, una serpiente de piedra de quince kilómetros separaba las aguas dulces de las saladas. Las calzadas, más que caminos, eran murallas contra las crecidas, y el acueducto de Chapultepec llevaba el agua fresca de los cerros hasta el corazón de la ciudad.

Vivir en una ciudad acuática no era fácil. Las aguas saladas amenazaban con envenenar los cultivos, las lluvias torrenciales inundaban las calles, y la sed acechaba. Pero los mexicas respondieron con obras que dejaron boquiabiertos hasta a los españoles. El gran dique de Nezahualcóyotl, una serpiente de piedra de quince kilómetros separaba las aguas dulces de las saladas. Las calzadas, más que caminos, eran murallas contra las crecidas, y el acueducto de Chapultepec llevaba el agua fresca de los cerros hasta el corazón de la ciudad.

Era el poder hecho piedra: cada obra recordaba a los pueblos sometidos que Tenochtitlán mandaba, no solo sobre hombres, sino sobre la naturaleza misma.

Tenochtitlán no era un monstruo impersonal. Se dividía en calpullis, barrios donde los linajes compartían templos, tierras y mercados. En Tlatelolco, el comercio bullía como un enjambre: allí se cambiaban mantas de algodón por plumas de quetzal, cacao por obsidiana, y los pochtecas, los astutos mercaderes-espías, traían noticias de tierras lejanas.

Arriba, en el palacio, el huey tlatoani gobernaba bajo la mirada de los dioses. Su poder se extendía gracias a la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, pero también al filo de las espadas de los guerreros águila y jaguar. La sociedad era un tejido apretado: nobles, sacerdotes, artesanos y campesinos, cada uno en su lugar, cada uno sosteniendo el imperio.

Al centro de todo estaba el Templo Mayor, ese coloso donde Tláloc, el dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, el dios guerrero, compartían altar. Cada ceremonia era un pacto con el cosmos: los sacrificios no eran solo sangre, eran el precio para que el sol siguiera saliendo. Cada 52 años, en la ceremonia del Fuego Nuevo, el mundo contenía el aliento. Si las estrellas no se alineaban, la oscuridad podría tragarse todo.

Y así, entre rituales y cosechas, batallas y mercados, Tenochtitlán creció hasta volverse leyenda. Pero su grandeza, tejida con tributos y conquistas, era frágil. Cuando llegaron los españoles en 1519, el imperio se quebró como un jarrón de obsidiana. Sin embargo, bajo el cemento de la Ciudad de México, el lago y sus secretos siguen ahí, esperando a quien quiera escuchar sus historias.

Fuente: “Ciudad Anfibia: México Tenochtitlán, siglo XVI. Antonio Rubial García y Jésica García Méndez. UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas.