Una melodía puede abrir esa puerta para restaurar memorias, calmar una herida o despertar el cuerpo dormido. No es metáfora: es neurociencia. Hoy sabemos que la música no solo emociona. Sana.

Recientes estudios señalan que la evidencia científica no es concluyente con respecto al famoso efecto Mozart, aquel que se refiere a que escuchar música del genio de Salzburgo puede mejorar temporalmente el razonamiento espacial y las habilidades cognitivas.

Tal vez no exista una varita mágica, y si alguien esperaba ser un genio después de escuchar la Sonata para dos pianos en Re mayor, K. 448, no debería estar decepcionado por no lograrlo a los segundos de escucharla. Ninguna terapia funciona así, ¿cierto?

Cuando el sonido cura y enseña donde no llegan las palabras

La neurociencia revela que la ejecución musical, ya sea escuchada o interpretada, brinda múltiples beneficios al cerebro, incluyendo mejoras en la función cognitiva, la memoria, el estado de ánimo y la coordinación.

Lo mismo sucede con el aprendizaje a través de la música. ¿Quién no aprendió los nombres de los planetas, las letras o las tablas de multiplicar cantando canciones?

Esto se debe a que la música activa simultáneamente redes cerebrales auditivas, motoras, lingüísticas y afectivas. Esa multiplicidad sensorial favorece la codificación y el recuerdo.

La aparición del sonido como terapia

El auge de la musicoterapia obedece a los resultados obtenidos al trabajar con pacientes con Alzheimer: en ellos se ha descubierto que la memoria musical suele resistir más tiempo que otras formas de memoria.

Platiquemos de la fascinante aportación de las neuronas concepto.

Se ha planteado que algunas neuronas podrían activarse exclusivamente con ciertas canciones que están fuertemente ligadas a nuestra historia personal.

Es decir: no hay una neurona para Bésame mucho, pero si esa canción está profundamente vinculada con un recuerdo importante, es posible que ciertas neuronas en tu hipocampo y tu corteza auditiva se activen de manera sincronizada cada vez que la escuchas, recreando la experiencia emocional original.

En pacientes con daño cerebral, el canto puede facilitar el regreso del lenguaje cuando las palabras ya no fluyen. En niños con trastornos del desarrollo, el ritmo ordena y da estructura a un mundo caótico.

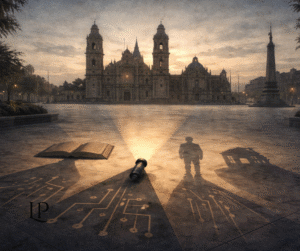

Pero hay algo anterior, ancestral: la música como medicina comunitaria, como lenguaje del alma, como herencia sagrada. En muchas culturas originarias, el canto era parte de la curación. Hoy, la ciencia empieza a entender por qué.

¿Y si la música está fuera de mi alcance?

Por encima de todo esto cabe una pregunta legítima: ¿qué pasa si no puedo acceder a musicoterapia, a clases, a un coro?

¿Podemos ser nuestros propios musicoterapeutas?

La respuesta corta es sí. Podemos comenzar por experimentar. Hoy existen clases, coros e incluso orquestas comunitarias gratuitas.

¿Qué tal si asisto a un concierto? Muchos en el Palacio de Bellas Artes y otras salas principales de México no tienen costo. Y ojo: gratuito no significa barato. Quien esto lee se sorprendería de la calidad artística que ofrecen gracias a subsidios públicos. El arte no es un privilegio: es un derecho y un recurso de salud mental.

También podemos construir nuestro propio nicho sonoro: una lista de canciones para cuando la energía baja, otra para momentos de ansiedad, otra para agradecer el día.

Tal vez la respuesta no sea tan simple como lo que aquí se propone, pero vale la pena buscar nuestra propia medicina musical, incluso en géneros que antes no escuchábamos. Todo es válido en esta época en la que la salud emocional está tan comprometida.

La rebelión vibrante

La música no es un lujo. Es una aliada.

Es un puente hacia la salud cerebral, un abrazo vibrante contra el agotamiento, una forma de rebelión contra el sistema monótono. Al permitirnos resonar en el arte, dignificamos nuestra parte más humana.

Quizá no hay cura milagrosa. Pero hay algo profundamente restaurador en regalarle a nuestra mente —esa computadora sensible— un masaje melódico después de un día intenso.

El ser humano hace música desde su etapa más primitiva: cantó antes de construir lenguaje, danzó antes de definir el tiempo.

El niño canta antes de hablar; su balbuceo es ya una forma de resonancia.

La vibración y el ritmo no son ajenos: son reflejo de lo que ocurre en nuestro interior —la respiración, los latidos, el flujo constante de la vida.

Por eso, cuando la música pulsa, algo en nosotros responde. Algo vuelve a sincronizarse, a sanar. Porque donde hay ritmo, aún hay cuerpo. Y donde hay cuerpo que escucha, aún hay alma que resiste.